Hadessohn

Urban Fantasy mit Action, Spannung und ein bisschen Liebe

Jenn erkennt ihren Bruder Tom nicht wieder. Etwas Dunkles hat ihn verändert, und sie ist entschlossen, ihn zurückzuholen – egal, was es kostet. Doch ihre Suche führt sie in eine Welt, die sie sich nie hätte vorstellen können.

Aristos, ein verschlossener Fremder mit einem tödlichen Geheimnis, behauptet, Tom sei von der Seele eines toten Verbrechers besessen. Zuerst hält Jenn ihn für verrückt. Doch als sie das Übernatürliche mit eigenen Augen sieht, bleibt ihr keine Wahl, als sich auf Aristos' gefährliche Hilfe einzulassen.

Er ist kalt, abweisend – und ihre einzige Chance. Gemeinsam kämpfen sie, um Tom aus dem Griff der toten Seelen zu befreien.

Doch dann muss Jenn erkennen, dass Aristos gar nicht die Absicht hat, Tom zu retten.

220 Seiten

Preis: 13 € (Print) / 4,99 € (eBook)

ISBN: 978-3819042584

ASIN: B0DVT5VNDQ

Oder direkt bei

mir

bestellen mit Autorensignatur

(allerdings berechne ich dann Porto).

Der

Soundtrack zum Buch

Ich suche mir für jedes Buch eine eigene Playlist, die ich beim Schreiben immer laufen lasse. Das hilft mir, möglichst rasch in die Stimmung des Buches zu kommen.

Wenn du deine Stimmung beim Lesen verstärken willst, warum nicht diese Playlist dabei hören?

Im Fall von "Hadessohn" war mein Music-Score die Youtube-Compilation "From Ashes he Rises" der Gruppe 2wei.

2wei macht Musik für Werbung und Trailer. Ich war überrascht, dass es im Bereich der "Epic Music" auch so starke deutsche Interpreten gibt.

Hier geht es zur Website und zum Youtube-Kanal von 2wei.

Funfact: Um fair zu sein, habe ich die 2wei übrigens angerufen und gefragt, ob ich genau die Kompilation aus Youtube bei ihnen kaufen könne. Die Antwort: Lade sie dir doch einfach von dort runter. :o)

Was mich zu dieser Geschichte inspiriert hat

Ich weiß noch, dass es am 28.01.2023 war. Ich habe am Abend noch ein bisschen rumgezappt und bin bei dem ersten Percy Jackson Film hängen geblieben. Das ist eine nette Teenager Coming-of-Age Geschichte, aber da ich sie schon kannte, habe ich bei der ersten Werbeunterbrechung Schluss gemacht und bin Zähneputzen gegangen. Ich dachte im Bad an den Sohn von Neptun, und die Tochter von Athene – und plötzlich hatte ich den Gedanken: Was ist eigentlich mit Hades? Hat der auch Kinder? Und würden die auch in diesem Halbgott-Trainingscamp sein, oder lieber ihr eigenes Ding durchziehen? Vielleicht schwarzes Leder tragen und Harley fahren?

Und schon hat Aristos angefangen, in meinem Kopf Gestalt anzunehmen. Hadeskinder würden dafür sorgen, dass Seelen, die sich weigern, ins Totenreich zu gehen, nach dort verfrachtet werden. Seelen, die sich ans hier und jetzt klammern, das heißt also, die sich in einem Menschen einnisten, einem Gegenstand oder einem Ort spuken. Quasi:

Percy Jackson meets Supernatural.

Inzwischen weiß ich, dass es bei Percy Jackson durchaus Hadeskinder gibt. Ich vermute aber, dass meine Story düsterer ist.

Ich komme auch ohne weitere Referenzen auf die griechische Götterwelt aus – das wäre nett, würde aber viel zu viel Humor reinbringen. Keine Gorgone im Gewächshaus, kein Hermes im Postdienst. Aristos nennt die Figur, die ihm die Aufträge gibt, „Hades“, weil er Grieche ist. Wäre er Inder, würde er vermutlich „Kali“ oder „Shiva“ sagen, und als Norddeutscher „Freund Hein“. Ja, ich glaube, Freund Hein ist ein Name, der meiner Hades-Figur gut gefallen würde.

Wie es dann weiterging - Schreiben

Zuerst ging es wunderbar voran. Ich schaffte einige Tage lang die NaNoWriMo Vorgabe (die liegt bei 1.667 Wörtern, was sich nach 30 Tagen zu 50.000 addiert).

Aber schon bald hörte das auf. Ich musste ins Plotten zurück, und irgendwie hatte die Mitte ihren üblichen Durchhänger. Hadessohn ist das erste Buch, bei dem ich durchgehend aufgeschrieben habe, wie viel ich wann geschrieben habe, und da man auf Excel so schöne Diagramme machen kann, kann ich das nun bildlich darstellen.

Wie ihr seht, bin ich keine sehr konsistente Schreiberin. Die gelbe Linie ist die Linie mit den 1.667 Wörtern.

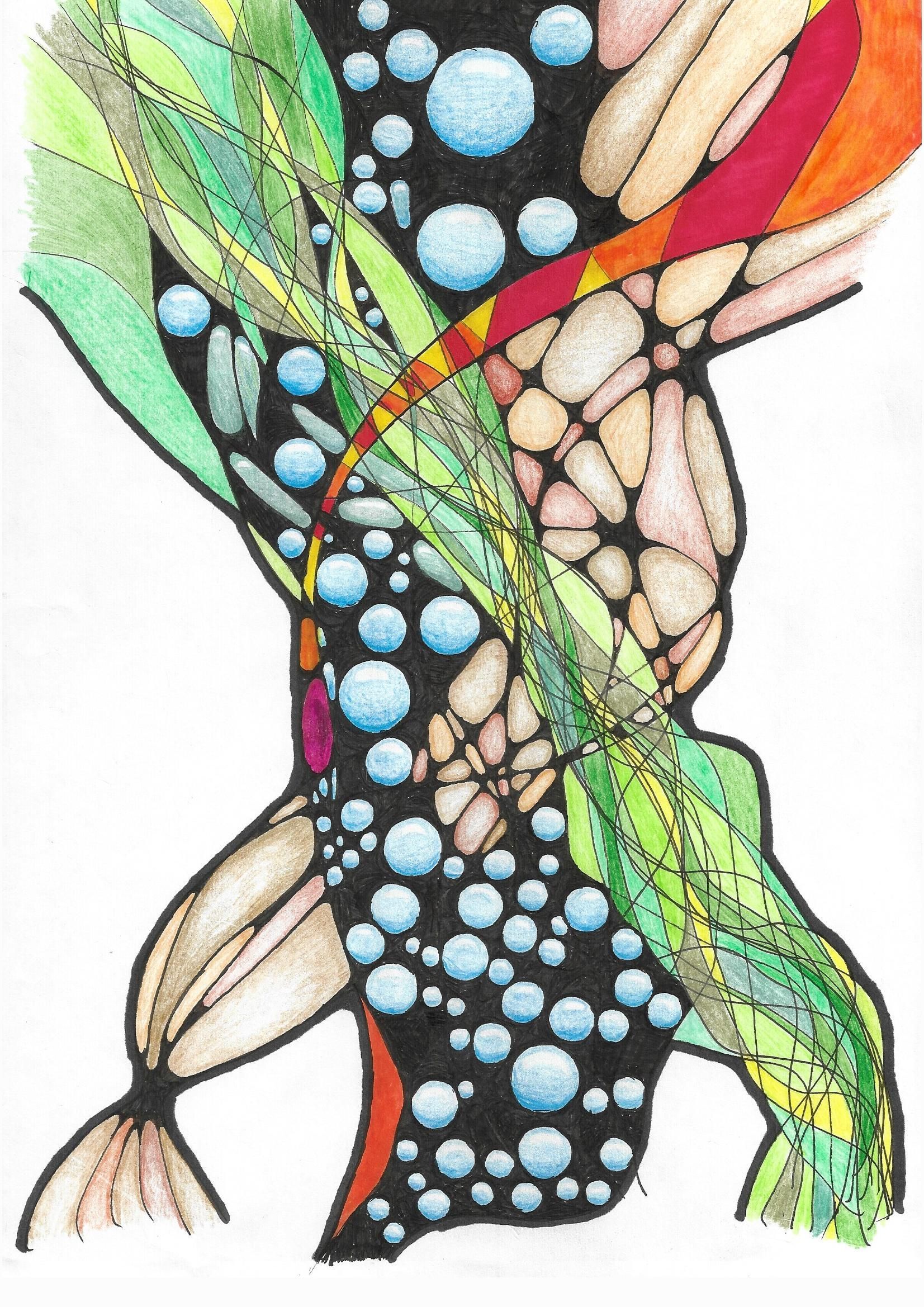

Geholfen hat mir unter anderem eine neurographische Zeichnung. Das ist eine Methode zur Fokussierung. Sich einfach hinzusetzen und zu überlegen "wie gehe ich die Szene jetzt an?", führt mich eher dazu, über das Abtauen meines Kühlschrankes nachzudenken. Beim neurographischen Zeichnen bin ich gerade konzentriert genug, um nicht gedanklich abzuschweifen, und kann fokussiert nachdenken. Ein bisschen wie Strichmännchen zeichnen, aber es entstehen dabei schönere Bilder. Zum Beispiel dieses hier:

Eine andere Hilfe war ChatGPT. Nicht zum Schreiben, sondern als Sparringspartner. "Gib mir fünf Ideen, wie man vorgehen würde, um eine Geisel zu befreien, die von Bewaffneten in einem Haus festgehalten wird". Anhand der Vorschläge konnte ich dann mein eigenes Vorgehen (oder vielmehr das von Aristos) konkretisieren und weiterentwickeln.

Wie es dann weiterging - Veröffentlichen

Im Grunde habe ich von Anfang an gedacht, dass ich nach acht Verlags-Veröffentlichungen (mit mehr oder weniger guten Erfahrungen) das ganze nun mal ganz selbst angehen möchte. Ich hatte ja schon ein wenig Erfahrung gesammelt mit Büchern, deren Rechte ich zurückbekommen hatte. Ich habe dann fairerweise nochmal halbherzig bei meinen bestehenden Verlagen angefragt, aber das Interesse war dünn. Für Dotbooks war der Hadessohn zu düster, für Bedey-Thoms war er zu kurz. Im Grunde war ich damit ganz zufrieden.

Das bedeutet aber, dass dann noch einiges auf einen zukommt. Testleser, Lektorat, Korrektorat und Buchcover müssen organisiert werden. Da helfen dann viele Hände, mal kostenlos (aus Interesse oder weil ich bei Autorenkolleg:innen zurück-helfe) und mal gegen Rechnung (weil manche Leute davon auch leben müssen). Die fraglichen Personen werden alle in den Danksagungen bedacht werden.

So, und jetzt, etwa 2 Jahre nach der allerersten, zündenden Idee, ist der Hadessohn also fertig. Ich hoffe, er kann euch genauso begeistern, wie er mich begeistert hat.

Viel Spaß beim Lesen!